Au‑delà des pseudo‑républiques militarisées : 2018, une occasion manquée pour une Troisième République

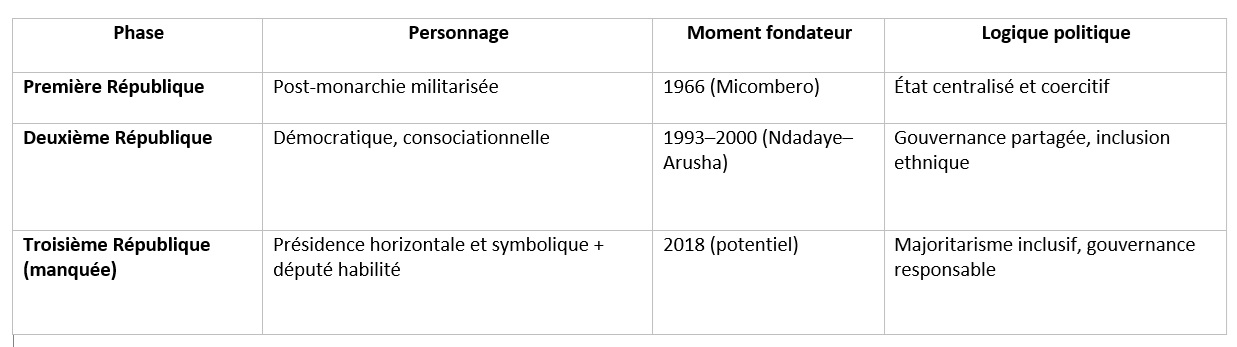

L’histoire contemporaine du Burundi est une quête inachevée de la véritable république — celle fondée non pas sur la force ou la peur, mais sur la loi, le consensus et l’inclusion.La Première République a aboli la monarchie sans changer la logique de commandement. La Deuxième République, pressentie sous Ndadaye et institutionnalisée par Arusha, a cherché la réconciliation à travers l’inclusion. La Troisième République — un système horizontal, responsable et consensuel — aurait pu naître en 2018. Au lieu de cela, on est retourné à des habitudes militarisées.

Par Ndayisaba Azalin

Résumé

L’histoire post-monarchique du Burundi est marquée par une répétition de l’usage abusif du mot « république ». Des régimes militarisés de Michel Micombero, Jean‑Baptiste Bagaza et Pierre Buyoya, jusqu’à la promesse démocratique incarnée par Melchior Ndadaye et l’accord de Accord de paix d’Arusha (2000), la trajectoire du Burundi oscille entre domination coercitive et tentatives de partage du pouvoir. La réforme constitutionnelle de 2018 — par laquelle le régime a prolongé les mandats présidentiels, assoupli les quotas ethniques et concentré l’autorité dans la présidence — marque un recul profond par rapport à la Deuxième République arushienne. Cet article soutient que 2018 aurait dû être l’occasion de fonder une Troisième République — une démocratie horizontale avec un président symbolique, un Premier ministre renforcé et un vice‑chef de gouvernement « numéro deux ». Il analyse les implications historiques, institutionnelles et politiques de la réforme, en la comparant aux républiques françaises (IIIᵉ République, IVᵉ République, Vᵉ République) pour montrer ce qu’aurait pu être un modèle davantage réfléchi.

Introduction : l’idée de « république » détournée

La notion de « république » a souvent été dévoyée dans l’histoire politique burundaise. Chaque « grand » homme qui a renversé son prédécesseur — que ce soit Micombero, Bagaza ou Buyoya — proclamait la naissance d’une nouvelle république, comme si le simple changement de leadership suffisait à refonder l’État. En réalité, ce qui suivit l’abolition de la monarchie en 1966 fut une succession de régimes militaires caractérisés par le même mode vertical de domination, la même concentration du pouvoir et la même défiance à l’égard du pluralisme.

Ces pseudo‑républiques ont apporté peu d’innovation constitutionnelle et encore moins de renouveau moral. Elles constituent, en essence, une Première République : celle de la transition monarchie vers un État postcolonial militarisé.

Un véritable tournant démocratique apparut seulement en 1993, avec l’élection de Melchior Ndadaye, premier président burundais élu démocratiquement. Son élection symbolisait la naissance d’une Deuxième République — civile, inclusive et démocratique. Son assassinat quelques mois plus tard mit fin prématurément à cette promesse mais pas à l’idée sous‑jacente.

L’Accord d’Arusha (2000) cherchait à institutionnaliser cette vision : un régime de gouvernance partagée, fondé non sur la conquête mais sur le consentement. En ce sens, Arusha incarnait la réalisation différée de la Deuxième République.

Si, en 2018, l’élite politique burundaise estimait que cette Deuxième République devait évoluer, elle se trouvait devant un devoir historique : imaginer et construire une Troisième République — fondée sur une démocratie horizontale, un président consensuel et une confiance renouvelée dans les institutions. À la place, l’occasion a été manquée.

De la Deuxième République à un replay militarisé

La Constitution arushienne de 2005 mit en œuvre des quotas ethniques (60 % Hutu / 40 % Tutsi en Assemblée nationale, 50/50 au Sénat et dans les forces de sécurité) et institua un gouvernement de coalition. Ces mécanismes, plus que des règles techniques, constituaient l’institutionnalisation du partage du pouvoir, de l’inclusion et de la confiance. Pendant près de vingt ans, ils ont permis une paix relative et préservé l’État comme demeure commune plutôt que comme instrument de domination d’un seul groupe.

La réforme constitutionnelle de 2018 changea radicalement la donne : en prolongeant les mandats présidentiels de cinq à sept ans (renouvelable une fois), en assouplissant les quotas ethniques et en concentrant l’autorité dans la présidence, elle fit basculer le régime de la démocratie consociative vers un présidentialisme majoritaire.

Cette mutation ne relevait pas d’un approfondissement institutionnel réfléchi mais plutôt d’une « reprise des recettes » des pseudo‑républiques militarisées que représentaient Micombero, Bagaza et Buyoya. Après dix ans de lutte armée, la majorité CNDD‑FDD semble avoir assimilé l’idée que le « gouverner = dominer ». La réforme fut moins le fruit d’une réflexion constitutionnelle que le miroir d’un retour à la logique de la domination exécutive, démantelant l’architecture délicate de la Deuxième République sans bâtir la Troisième.

La Troisième République manquée : pistes institutionnelles

La réforme de 2018 aurait pu être un moment de transformation : la naissance d’une république horizontale et mûre, plutôt qu’un retour à un modèle personnel et centralisé. Trois réformes institutionnelles clés auraient pu l’incarner :

1. Un président cérémonial gardien de la cohésion nationale

Au‑delà du concept de Imboneza yamaho (le guide à vie), la présidence aurait pu être repensée comme un office cérémonial, au‑dessus de la politique partisane, incarnant l’unité nationale.

Un tel modèle aurait permis au successeur de Nkurunziza d’endosser un rôle différent de tous les militaires qui ont gouverné le Burundi après la monarchie : une position honorable et au‑dessus de la mêlée — loin de l'aspiration erronée d’Imboneza yamaho — tout en protégeant la présidence de la domination personnifiée. Ce dispositif aurait préservé la continuité sans perpétuer les habitudes militaristes, et orienté le Burundi vers une nouvelle voie.

2. Un Premier ministre issu de la majorité

L’autorité exécutive aurait pu être transférée à un Premier ministre, nommé dans le parti majoritaire (CNDD‑FDD). Une telle structure aurait ancré le pouvoir dans l’imputabilité horizontale, c’est‑à‑dire l’obligation de rendre compte devant un parlement et une coalition.

Ce modèle mêle légitimité majoritaire et inclusivité institutionnelle et aurait évité aussi bien l’engorgement décisionnel que la domination personnelle.

3. Un vice‑Premier ministre « numéro deux » actif

Plutôt qu’un poste purement symbolique, le Vice Premier ministre aurait pu fonctionner comme un adjoint véritable, tel que prévu à l’origine dans l’Accord d’Arusha, responsable de ministères clés et garantissant que la communauté minoritaire ou opposante qu’il représentait détienne un réel pouvoir de gouvernement.

Un tel dispositif aurait maintenu l’engagement d’Arusha pour l’inclusion tout en dotant la vice‑fonction d’une influence authentique, empêchant qu’elle ne soit réduite à un simple poste symbolique — contrairement à la vice‑présidence instituée par la réforme de 2018 et occupée par Bazombaza, qui semble avoir vidé la fonction de son contenu, la transformant en rôle facultatif, cérémoniel et subordonné à ce que la présidence décide de déléguer.

Évolution, et non répétition

Si ces dispositifs avaient été adoptés, 2018 aurait pu marquer l’achèvement institutionnel des républiques burundaises :

Conclusion : la république qui reste à bâtir

L’histoire contemporaine du Burundi est une quête inachevée de la véritable république — celle fondée non pas sur la force ou la peur, mais sur la loi, le consensus et l’inclusion.

La Première République a aboli la monarchie sans changer la logique de commandement. La Deuxième République, pressentie sous Ndadaye et institutionnalisée par Arusha, a cherché la réconciliation à travers l’inclusion. La Troisième République — un système horizontal, responsable et consensuel — aurait pu naître en 2018. Au lieu de cela, on est retourné à des habitudes militarisées et à un pouvoir personnel. Le Burundi n’avait pas besoin de rejeter Arusha ; il aurait fallu le dépasser par l’imagination. Tel est encore le chantier de la république à construire.